[Behind the CHIP 시즌2] 인간과 기계의 융합: 불멸을 향한 인터페이스의 진화

세계적인 베스트셀러 『사피엔스』의 저자 유발 하라리는 후속작 『호모 데우스』에서 인간과 기계의 경계가 모호해지는 인류의 미래상에 대해 이야기한다. 그는 궁극적으로 뇌만 인간의 것이고 나머지는 모두 기계로 이루어진 존재, 나아가 나의 기억과 사고방식을 그대로 지닌 ‘불멸의 디지털 존재’의 가능성을 언급한다. 챗GPT 등장 이전까지만 해도 이러한 예측이 허황된 이야기에 그치는 듯하였으나, 인간보다 더 뛰어난 언어 능력을 가진 AI 모델의 등장은 그의 예측이 단순한 공상이 아님을 시사한다.

장기와 기계의 필연적인 인터페이싱

유전자 가위 기술*인 CRISPR과 탁월한 단백질 구조 예측 능력을 보유한 알파폴드(AlphaFold)와 같은 AI 기술의 발전으로 인해 인류의 평균 수명은 점차 연장될 것으로 예상된다. 유전자를 수정하여 세포 복제가 지속될 수도 있고, 과거에는 상상하지 못했던 속도로 신약이 개발될 수도 있기 때문에 인류의 난제인 불치병 극복 가능성이 매우 높아질 테니까 말이다.

*유전자 가위 기술: 특정 DNA를 정밀하게 절단·편집해 유전 질환 치료 및 신약 개발 등에 활용되는 유전자 교정 기술

그러나 인간의 관절과 장기는 영원히 동작하도록 설계되지 않았다. 나이가 들면 시력은 감퇴하고, 관절은 마모되며, 심장은 그 구조가 변형되어 본연의 기능을 잃게 된다. 따라서 늘어나는 수명에 맞추어 관절, 뼈, 장기 등의 노화를 극복하는 기술 역시 병행되어야 한다. 이러한 문제를 해결하기 위한 하나의 방편으로 인공 근육, 관절, 뼈 등에 대한 연구가 진행되고 있으며, 심장과 같은 장기를 만드는 조직 공학 연구도 활발히 진행 중이다.

어쩌면 가까운 미래에는 인간의 근골격계나 장기를 넘어서는 기계적 구조물들이 개발되어, 이를 활용한 뼈·관절·장기 대체 수술이 보편화될지도 모른다. 그러나 이러한 기술이 보편화되기 이전에, 우리가 태어날 때부터 가지고 있는 신체를 보다 오래, 잘 관리할 수 있도록 돕는 기술도 필요할 것이다.

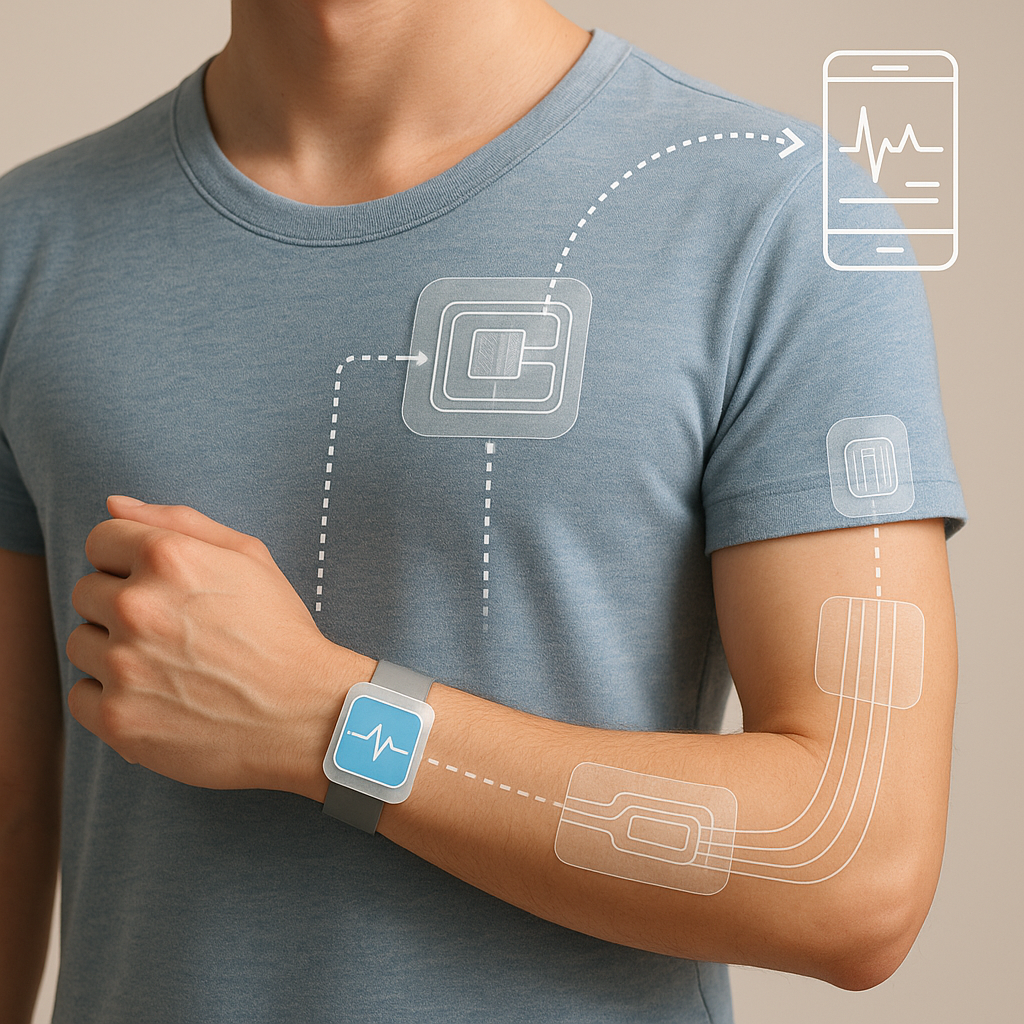

실시간으로 건강 상태를 모니터링할 수 있는 부착용, 착용형, 삽입형 센서 기술이 중요한 이유다. 이러한 형태의 센서 기술은 단순해 보일 수 있으나 전혀 그렇지 않다. 인간의 피부나 장기의 가장 큰 특징은 늘어나고 수축하는 움직임을 보이고, 표면에서 분비물이 발생할 수 있기 때문에 센서의 탈착 위험이 상존한다. 이러한 표면에서 센서가 원하는 기능을 수행하도록 하는 것이 중요한 기술적 과제다.

현대의 컴퓨터 기술은 실리콘 기판 위에 어떤 회로를 그리는가에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 그러나 현재 모든 스마트폰과 컴퓨터에 사용되는 실리콘 기판은 두껍고 딱딱한 특성을 지닌다. 이러한 재료를 수축과 팽창을 반복하는 생체 조직에 부착하는 것은 사실상 불가능하다.

이 같은 재료적 한계를 극복할 수 있는 방안을 제시한 인물이 바로 ‘존 A. 로저스(John A. Rogers)’ 교수다. 그는 실리콘이 벌크(bulk) 상태에서는 딱딱하고 휘어지지 않으나 두께가 100nm 정도가 되면 휘어지는 특성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 놀랍게도 이 휘어지는 얇은 실리콘 판 위에 만들어진 트랜지스터와 같은 소자는 외부 압력이나 변형에도 그 소자 특성이 그대로 유지되었다. 피부나 동물의 심장에 이러한 타투 형태의 센서를 심고 원하는 신호를 측정하는 것이 이론적으로 가능해진 것이다.

다만 이 기술이 실용화되기까지는 여전히 많은 과제가 남아 있다. 생체 내에서 특정 신호를 측정하기 위해서는 에너지 원이 필요한데, 현재 심장박동기(pacemaker)와 같은 삽입형 배터리는 수술로만 삽입이 가능하며 교체 주기도 짧아서 환자의 고통이 적지 않다. 진동을 이용한 자가 발전기, 1회 시술로 영구 사용이 가능한 무선 충전 생체 삽입형 배터리 기술 등이 제안되고 있으나 이러한 기술들이 실용화되기 위해서는 해결해야 할 기술적 난제가 많다. 그럼에도 불구하고 이 기술은 인간과 기계간의 인터페이스 시작점이라는 점에서 의의가 크다고 할 수 있다.

뇌와 기계의 인터페이스

인간의 모든 장기가 기계로 바뀌는 순간이 온다면, 모든 장기의 작동에 관여하는 뇌와 기계 간의 인터페이스 구축은 필연적인 과제가 된다. 인간의 세포는 두 겹의 인지질 층으로 이루어진 이중막 구조를 가지고 있다. 세포 내에는 핵, 미토콘드리아, 소포체 등 다양한 세포 소기관이 존재한다. 세포 외부에는 콜라겐 등과 같은 섬유질로 이루어진 그물이 존재하여 조직의 구조를 유지하는데 이를 세포외기질(ECM, extracellular matrix)이라고 부른다. 세포의 안팎은 수분으로 채워져 있고, 세포막은 기름층이 있는 셈인데 세포 안과 밖이 서로 소통하려면 채널 형태의 막단백질을 통과하여야 한다. 이러한 채널을 통해 소듐, 포타슘, 칼슘 등의 이온들이 들락날락하면서 소위 막전위를 형성한다.

또한 특정 분자가 세포 표면에 있는 막단백질에 결합·이탈하면서 세포막의 전위 변화가 유도되고, 이러한 신호는 세포 간 전달을 가능하게 한다. 이 같은 방식으로 우리의 뇌세포는 신호를 전달하고, 근육세포는 수축과 이완을 연쇄적으로 유도하여 심장도 뛸 수 있는 것이다. 따라서 세포 표면에 있는 막단백질들의 거동을 조절하는 화합물의 작용에 대한 이해와 세포들간의 신호 전달에 대한 면밀한 이해가 가능하다면, 인간의 뇌 속에서 일어나는 현상에 대해 보다 구체적으로 파악할 수 있게 될 것이다.

기억이 형성되는 메커니즘과 특정 사고 능력의 발현 과정에 대한 과학적 이해는 초기 단계에 머물러 있다. 그럼에도 불구하고, 뇌에 특정 자극을 주어 자극을 받은 개체의 행동 양상을 제어할 수 있다는 연구 결과들이 점차 발표되고 있다. 일론 머스크(Elon Musk)가 설립한 뉴럴링크(Neurallink)에서는 수천 개의 극미세전극을 뇌에 부착해 뇌의 전기적 신호를 읽거나 자극을 전달하는 실험을 진행하고 있으며, 뇌사 상태의 환자를 이 방법을 통해 깨운 임상 결과가 발표된 바도 있다.

기초과학연구원(IBS) 나노의학연구단 천진우 단장(연세대 언더우드 특훈교수)은 자성을 띠는 나노입자를 쥐의 뇌 신경세포에 부착한 뒤 원격으로 자기적 신호를 주어 쥐의 모성 행동을 자극하는 결과를 얻어 내었다. 이 방식은 비침습적으로 뇌 신경세포의 활동을 조절할 수 있어, 만성 신경질환 치료에 유망한 기술로 주목받고 있다.

스탠퍼드대학교 칼 다이로서스(Karl Deisseroth) 교수는 신경세포에 녹조류의 채널로돕신(Channelrhodopsin)* 단백질을 이식하여 빛에 감응하게 만드는 광유전학(optogenetics) 기술을 개척했다. 싱가포르국립대학교 류사오강(Xiaogang Liu) 교수는 근적외선을 가시광선으로 변환시킬 수 있는 업컨버전(Upconversion) 나노입자를 활용해 빛으로 특정 신경세포를 자극하여 쥐의 행동 변화를 유도하는 데 성공했다.

*채널로돕신(Channelrhodopsin): 빛을 받으면 세포막의 이온 통로를 열어 세포의 전기적 신호를 조절할 수 있도록 하는 광감응성 단백질

업컨버전 나노입자에 적용되는 근적외선은 가시광보다 생체 투과성이 뛰어나 보다 깊은 위치에 있는 뇌세포를 자극할 수 있다는 장점이 있다. 이처럼 천진우 교수나 류사오강 교수가 추구하는 나노입자 기반의 자기유전학(magnetogenetics)과 광유전학(optogenetics)은 뇌세포 단위의 조작이 가능하고, 심부 자극 미세전극이 가지는 치명적인 약점인 침습성에서도 자유롭다는 장점이 있다. 다만 이러한 기술들은 뇌 신호 자체를 정밀하게 측정하는 것은 불가능하여, 뇌-기계 인터페이스 구측 측면에서는 큰 단점이 있는 것은 사실이다.

이러한 문제를 해결하는 방법은 어쩌면 하버드대학교 박홍근 교수의 연구실에서 개발될지도 모른다. 뇌신경세포와 뉴로모픽 소자가 서로 소통하기 위해서는 ‘같은 언어’를 써야 하는데, 박홍근 교수는 신경세포와 유사하게 행동하는 뉴로모픽 소자를 개발하여 뇌와 기계의 소통 문제를 해결하고자 하고 있다.

미래에는 뉴로모픽 소자를 매개로 하여 컴퓨터와 뇌가 직접 정보를 주고받고, 사고와 연산 과정을 공유함으로써 인간의 인지와 사고 기능을 한층 더 높은 단계로 이끌 수 있지 않을까?

인공지능이 더욱 발전할 경우, 언젠가는 스스로 사고하고 자아를 형성하는 시점이 도래할 수 있다. 고등한 지능의 존재가 낮은 지능의 존재의 지배를 받은 역사는 없었기에, 그 시점에 인류에게는 위협이 될 수도 있다. 어쩌면 인간의 뇌를 고등 인공지능과 결합시켜 인간 자체를 보다 고차원적인 존재로 진화시키는 것이 인류의 멸망을 막는 유일한 해법일지도 모른다.

비하인드 더 칩 시즌2, 비하인드더칩시즌2, Behind the CHIP, 비하인드더칩, 비하인드 더 칩, 이광렬, 이광렬 교수

※ 본 칼럼은 외부 필진의 견해로, 삼성전자 DS부문의 공식 입장과 다를 수 있습니다.