[Behind the CHIP] 진보의 척도 | 우리 사회의 진보 수준을 어떻게 측정할 수 있을까?

.

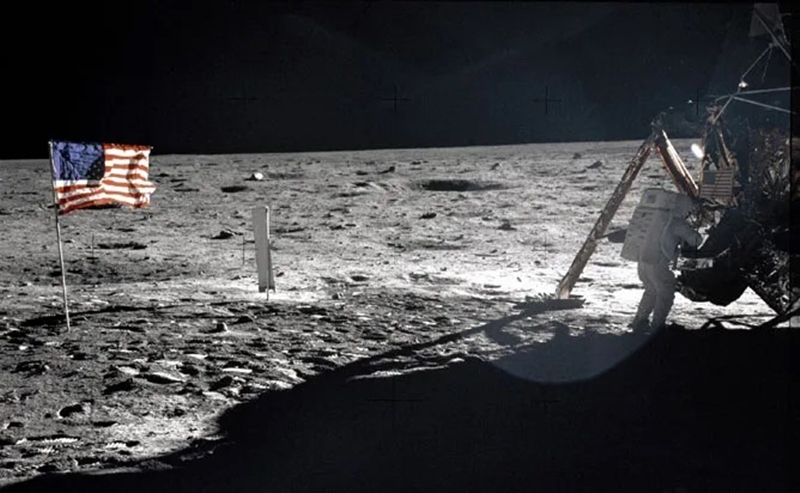

한 인간에게는 작은 발걸음이지만, 인류에게는 거대한 도약입니다.

– 닐 암스트롱, 우주비행사 –

인류의 탄생 이래 지금 우리가 그 어느 때보다 가장 진보한 세대임은 부정할 수 없을 것이다. 그런데 현세대의 문명이 이전보다 우월하고, 이전 세대가 지금에 비해 초라했다고 평가할 수 있는 근거는 무엇일까? 우스운 질문처럼 들릴지도 모르지만, 모두가 한 번쯤은 진지하게 고민해 볼 가치가 있다. 문명의 진보 수준을 판단하는 ‘기준’이 존재하는가에 관한 의문이라는 점에서 꽤 의미가 있기 때문이다.

이 질문에 누군가는 인류사의 위대한 순간을 떠올릴 것이다. 특히 아폴로 11호가 달 표면에 착륙하여 첫발을 내디딘 닐 암스트롱의 한마디는 전 세계에 송출되며 인류에게 새 시대가 도래했음을 알렸다.

사실 이 사건은 한순간에 일어난 것이라기보단 끊임없는 진보의 누적으로 이루어진 결과이다. 화석 연료 정제 기술, 강력한 로켓 엔진, 3,500°C에 달하는 로켓 엔진의 화염을 견디는 합금의 개발, 달 궤도를 계산하는 컴퓨터, 극저온에서도 인간의 활동을 가능케 하는 우주복의 발명이 없었다면 인류를 달에 보내는 것은 불가능했기 때문이다. 이런 측면에서 인류 진보는 발명의 역사와 궤를 같이한다고 볼 수 있을 것이다. 그러니 문명의 진보 수준을 판단하는 기준으로서 인간의 지성으로 만들어낸 제품의 총 가짓수(SKUs, Stock Keeping Units)를 매년 세어보는 것은 어떨까?

.

척도의 후보들: SKUs, 전력 소모량, 칩의 집적도

발명은 생각의 증거다.

– 피터 왓슨, 지성사가 –

선사시대에 살았던 멀고 먼 조상은 비교적 단순한 살림살이를 가지고 있었을 것이다. 돌을 내리쳐 날카롭게 만든 뗀석기, 채집한 물건을 담는 토기, 동물의 가죽으로 만든 옷가지 정도였다. 우리는 이들이 만들어낸 물건에 하나씩 번호를 부여해 볼 수 있다. 이 지표가 바로 SKUs다.

문명의 시계가 흘러가면서 점점 커지는 SKUs 목록을 하나씩 살펴보는 것은 아주 흥미로울 것이다. 교통수단으로 분류된 SKUs에는 나무로 된 수레바퀴에서 시작해 마차의 개발, 포드의 양산형 자동차 출현, 수많은 종류의 자동차 모델과 항공기, 닐 암스트롱을 달로 보낸 로켓 등의 긴 목록으로 이어진다. 예술 작품의 SKUs에는 고대의 벽화, 빗살무늬 토기, 원시적 장식물에서 시작하여 고대 그리스와 로마의 조각으로 이어진 다음, 르네상스 시기에 도달하면 SKUs의 목록이 급격하게 증가하게 될 것이다. 이와 같은 방식으로 인간이 만들어낸 모든 제품에 번호를 매겨 추적할 수만 있다면, 우리는 인류의 진보 수준을 어느 정도는 가늠해 볼 수 있다.

하지만 이런 측정 방식이 먼 옛날에는 가능했을지 몰라도 이제는 명백하게 불가능한 일이다. 진보의 척도로 SKUs를 사용했을 때 발생하는 난점은 두 가지다. 첫 번째는 실질적 측정이 어렵게 되어버렸다는 점이다. 오늘날에는 하루아침에 수많은 제품이 새롭게 개발되고, 순식간에 사라진다. 아무리 현대 사회가 컴퓨터를 이용해 재고를 처리하고 있다고 하더라도, 전 세계 모든 제품을 추적하는 누적 데이터베이스를 확보하는 것은 쉽지 않다. 두 번째 난점은 다품종소량생산의 시대에 돌입함에 따라 SKUs가 현실적인 진보의 수준을 반영하지 못하게 되었다는 점이다. 동일한 디자인의 옷에 100가지 색상이 있다고 해서 문명이 ‘100’만큼 더 발전했다고 말하는 것은 굉장한 비약일 것이다. 또한 이런 중복을 제거하고 집계하는 대안은 우리를 다시 첫 번째 문제로 돌아가게 만든다. 따라서 SKUs는 현대 사회의 진보 수준을 측정하는 도구로 부적절하다는 결론을 내릴 수 있다.

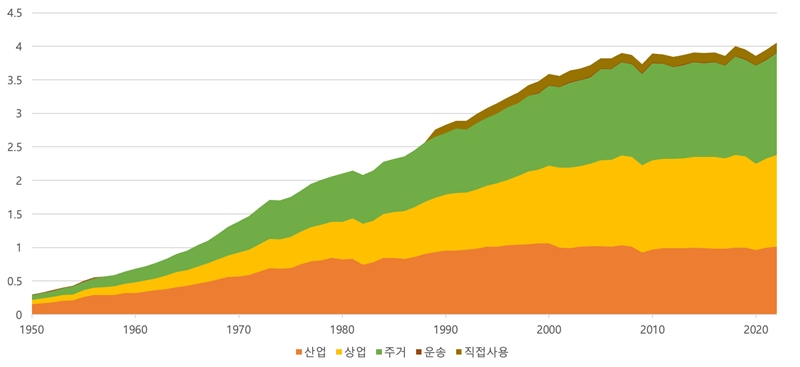

그렇다면 ‘전력 소모량’을 척도의 후보로 내세워보는 것은 어떨까? 최초의 전기 공급은 비교적 최근인 1880년대에 이루어졌고, 나라마다 전력 소모량을 정확히 측정하고 있으니 SKUs가 가지는 문제를 해결하는 대안이 될 수 있을 것으로 보였다. 실제로 전기는 인류의 진보 수준을 측정하는 유용한 수단이라고 말할 수 있다. 단, 2007년까지만 그랬다.

2007년 미국 전체의 전력 사용량은 3.9조 킬로와트시(kWh)로 정점에 도달한 후 소폭 등락을 거듭하며 횡보하고 있다. 2022년의 사용량은 4.05조 킬로와트시로 15년 전의 전력 사용량에 비해 3.8% 증가한 수준이다. 하지만 우리 대다수는 2007년보다 2022년이 3.8%보다는 훨씬 더 진보했다고 느낄 것이다. 15년간 전력 사용량이 횡보한 것은 탄소 배출을 줄이기 위해 에너지를 절감하도록 장려하고, 저전력 기기를 개발하고자 노력한 인류의 결실 덕분일 수도 있다.

이렇듯 현시대의 진보 수준을 잘 반영하는 지표를 찾는 일은 쉽지 않아 보인다. 그런데, 무려 반세기 동안 현대 사회의 진보 수준을 잘 나타내주었던 지표가 하나 존재한다. 그것은 바로 칩의 집적도다.

.

정보화 사회의 심장

칩의 집적도는 약 2년마다 두 배씩 증가한다.

– 무어의 법칙 –

많은 직장인은 컴퓨터로 메일을 보내고, 워드로 문서를 작성하며, 엑셀로 데이터를 입력하고 계산하는 데 익숙할 것이다. 심지어 이제는 손바닥 크기의 스마트폰으로 길을 걸으면서 작업을 할 수도 있다. 이 모든 것이 가능한 이유는 ‘칩’이라 불리는 장치를 개발한 덕분이다. 이제 칩은 어디에나 있다. 사무실 컴퓨터는 물론이고, 우리가 늘 들고 다니는 스마트폰에도 칩이 들어있기 때문이다. ‘정보화 사회’로 대변되는 현시대에서 가장 중요한 것을 꼽으라 한다면, 단연코 칩이라 말할 수 있다.

칩 안에는 전기를 이용해 덧셈과 뺄셈은 물론이고, 각종 논리 연산을 수행할 수 있는 단위 장치인 트랜지스터가 빼곡히 새겨져 있다. 그리고 하나의 칩이 가지고 있는 트랜지스터의 개수, 소위 칩의 집적도가 우리가 가진 컴퓨터와 스마트폰이 얼마나 빠를지를 결정한다. 현대 사회, 즉 정보화 사회의 진보 수준은 컴퓨터의 데이터 처리 속도에 좌우된다 해도 과언이 아니다. 이 속도를 결정하는 것이 칩의 집적도이니, 이것이야말로 현시대의 진정한 진보의 척도라 불릴 자격을 갖춘 셈이다.

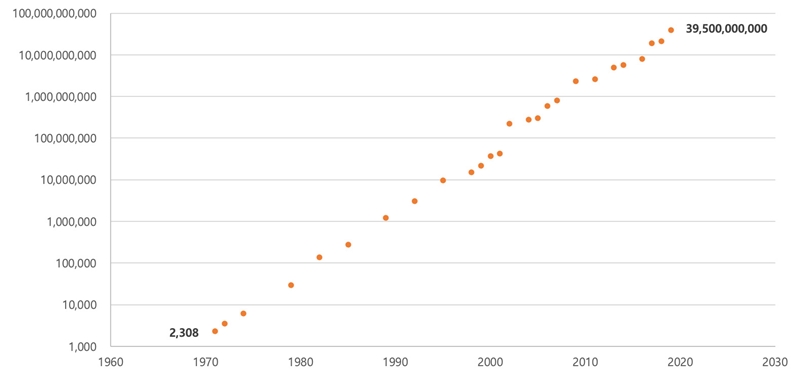

그렇다면, 지난 50년간 하나의 칩이 가진 트랜지스터의 개수는 어떻게 변화했을까? 아래의 차트는 1971년부터 2019년까지 칩 하나가 가지고 있는 트랜지스터의 개수를 로그 스케일의 차트로 나타낸 것이다. 1971년 개발된 칩엔 약 2,308개의 트랜지스터가 있었고, 2019년 출시된 칩에는 약 395억 개의 트랜지스터가 들어있다. 약간의 계산을 해보면, 48년간 칩 하나에 들어간 트랜지스터의 개수가 약 1,711만 4,384배 폭증한 것이다.

놀랍게도, 칩 제조기업 인텔의 설립자이자, 실리콘 밸리의 전설로 불리는 고든 무어는 이러한 발전을 크게 틀리지 않은 수준으로 반세기 전부터 예측한 바 있다. 그는 약 2년마다 칩의 집적도가 두 배씩 증가할 것이라는 소위 ‘무어의 법칙’을 주장하였는데, 그의 주장에 따르면 칩의 집적도는 48년 후에는 2를 스물네 번 곱한 값인 1,677만 7,216배(224)만큼 증가해야 한다. 이는 실제값(1,711만 4,384배)과 크게 다르지 않으므로, 고든 무어는 48년 후를 정확히 내다본 것이나 마찬가지인 셈이다.[1]

무어가 강력한 칩의 출현을 예견할 수 있었던 이유는 칩의 트랜지스터 개수가 일정한 비율로 증가하는 ‘지수적 패턴’을 보이고 있음을 누구보다 먼저 눈치챘기 때문이다. 무어의 법칙이 대변하는 칩의 집적도 증가 폭은 오히려 이제는 칩 제조업체가 따라잡아야만 하는 황금률이 되었다. 인류가 스스로 문명의 진보 속도를 정하게 된 것이다.

그런데 향후 50년도 무어의 법칙이 지속될까? 다시 말해, 칩 산업은 우리에게 앞으로도 2년마다 2배의 집적도 향상을 약속할 수 있을까? 만약 그렇다면 50년 후의 인류는 지금에 비해 약 3,000만 배 더 강력한 컴퓨터를 가지게 됨을 의미한다.

.

터널 효과, 그리고 척도의 미래

무어의 법칙은 더 이상 가능하지 않다.

– 젠슨 황, 엔비디아 CEO –

칩의 집적도를 높이는 가장 쉽고 단순한 방법은 칩의 기본 단위인 트랜지스터 크기를 소형화하는 것이다. 트랜지스터는 전기 흐름을 통제하는 일종의 스위치 역할을 한다. 여기서 문제는 이 스위치가 계속 작아지면 어느 순간부터 자신의 역할을 제대로 할 수 없게 된다는 점이다.

전기의 흐름, 즉 전류는 ‘전자’라 불리는 아주 작은 입자의 흐름이다. 그리고 트랜지스터는 이 전자를 통과시키거나 통과시키지 않음으로써 자신의 본분을 다한다. 트랜지스터가 문(Gate)을 열어 전자를 통과시키면 스위치를 켜는 것이고, 전자를 통과시키지 않으면 스위치를 끄는 것이다. 트랜지스터를 소형화할수록 전자가 지나다니는 문 역시 얇아지게 되는 것은 당연한 일이다.

그런데 그 문이 얇아질수록, 다시 말해 칩 제조 공정이 미세화될수록 아주 작은 세계를 일컫는 양자 세계의 규칙이 고전 세계의 규칙을 대체하기 시작한다. 그리고 양자 세계에서는 전자가 정해진 길을 이탈해 다른 곳으로 순간 이동하는 것처럼 보이는 ‘터널 효과(Tunnel Effect)’가 나타난다. 여기서는 전자가 닫힌 문을 뚫고 지나가는 사건이 벌어져도 이상하지 않다. 이는 원하지 않는 상황과 영역에 전기가 흐르는 결과를 만들어내므로 칩의 소비 전력을 증가시키고 기계 오작동의 주요 원인이 된다.

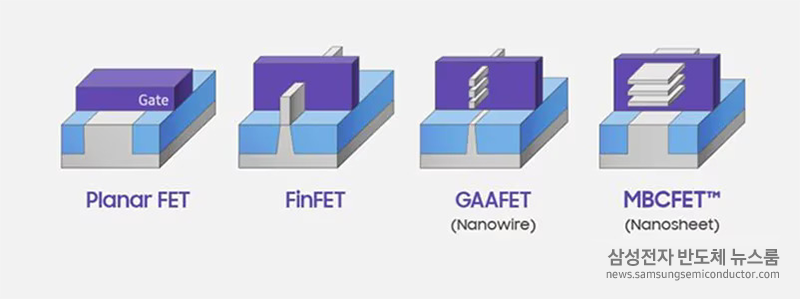

칩 제조사들은 트랜지스터의 구조를 변경하여 전류 누설 등의 문제를 극복해 왔다. 기존 트랜지스터의 한 종류였던 Planar FET의 누설 전류에 대응하기 위해 게이트에 수직한 핀(Fin)을 세워 이 문제를 해결한 새로운 트랜지스터인 FinFET이 등장한 바 있고, 이 덕분에 칩의 집적도를 한층 높일 수 있었다. 그리고 이제는 FinFET 구조로도 공정 미세화를 감당하기 어려워져, 말 그대로 전자의 통로를 4면으로 게이트가 감싸는 구조를 가진 GAA(Gate-All-Around) 공정 기반 제품의 개발과 양산이 진행되었다.

이런 방식으로 지금까지 칩 제조업계는 전자가 지나는 문의 형태를 바꿔서 무어의 법칙이 유지될 수 있도록 노력해 왔다. 하지만 앞으로의 50년이 지난 50년과 같을 것으로 생각한다면 오산이다. 우리 모두는 피할 수 없는 한계를 맞이할 준비를 해야 한다. 그 시간이 찾아오면 우리는 그 시대에 맞는 새로운 진보의 척도를 찾아야 할 것이다. 그 척도는 기대치를 조금 낮춘 무어의 법칙일 수도, 혹은 인공지능(파라미터의 법칙), 양자컴퓨터(로즈의 법칙)와 같이 급부상하고 있는 분야의 또 다른 법칙이 될지도 모른다.

. 비하인드 더 칩

[1] 칩 하나가 가진 트랜지스터의 개수는 엄밀하게 말하면 집적도와 다르다. 칩마다 규격이 다르므로 각 칩이 가진 트랜지스터의 개수에서 칩의 면적을 나눠야만 하기 때문이다. 다만 칩을 크게 만들어 더 많은 트랜지스터를 넣고, 칩끼리 연결하는 것도 하나의 기술력이라 볼 수도 있다

출처

1. 김종성, 이택호 지음, ≪수학은 알고 있다≫, 더퀘스트, 2024

2. NASA, ≪July 20, 1969: One Giant Leap For Mankind≫, https://www.nasa.gov/history/july-20-1969-one-giant-leap-for-mankind/

3. EIA, ≪Electricity consumption in the United States was about 4 trillion kilowatthours (kWh) in 2022≫, https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/use-of-electricity.php

4. Our World in Data, ≪Moore’s law: The number of transistors per microprocessor≫, https://ourworldindata.org/grapher/transistors-per-microprocessor

5. Shara Tibken, <CES 2019: Moore’s Law is dead, says Nvidia’s CEO>, ≪CNET≫, 2019.01.09, https://www.cnet.com/tech/computing/moores-law-is-dead-nvidias-ceo-jensen-huang-says-at-ces-2019/

.

※ 본 칼럼은 외부 필진의 견해로, 삼성전자 DS부문의 공식 입장과 다를 수 있습니다.