[Behind the CHIP 시즌2] 영화 ‘미키 17’이 던진 상상과 반도체의 미래

죽음을 건너뛰는 인간, 상상이 만든 질문

봉준호 감독의 영화 <미키17>은 파격적인 설정으로 시작한다. 주인공 미키는 죽을 때마다 새로운 몸으로 다시 태어나며, 이전의 기억과 의식은 그대로 이어진다. 극 중 인류는 얼음 행성 ‘니플하임(Niflheim)’을 식민 개척지로 제시하며, 혹독한 환경에 맞서기 위해 ‘소모성 인간’을 재프린팅해 개척을 시도한다. 마치 죽음을 건너뛰는 듯한 이 설정은 얼핏 비현실적으로 보이지만, 사실은 인류가 오랫동안 품어온 꿈과도 맞닿아 있다. 바로 복제인간, 의식 전송, 그리고 죽음을 넘어선 ‘디지털 불멸’이다.

복제와 의식 전송: 뇌를 데이터로 다루다

1996년에 태어난 복제 양 ‘돌리’는 1997년 공식 발표와 함께 성체 세포에서도 복제가 가능함을 전 세계에 각인시켰다. 그러나 단순히 육체를 복제한다고 해서 곧바로 ‘나’라는 존재가 이어지는 것은 아니다. 영화 <미키 17>의 핵심은 몸이 아닌 의식의 전송이다. 기억과 성격, ‘자아’를 데이터처럼 옮겨 담는 데 있다.

실제로 과학계에서는 ‘마인드 업로딩(Mind Uploading)’이라는 이름으로 이 개념이 연구되고 있다. 뇌 속 수십억 개의 뉴런과 수백조 개의 시냅스를 정밀하게 기록해 컴퓨터로 재현하는 방식이다. 인간의 뇌 용량은 수백 테라바이트에서 최대 수 페타바이트까지 추정되며, 이는 때로 인터넷 전체 데이터에 근접한 규모로 비유되기도 한다. 이 방대한 정보를 처리하려면 초대형 데이터센터, 초고속 메모리, 그리고 인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 칩 등이 필요하다.

주요 반도체 기업들도 뇌처럼 신호를 병렬 처리하는 칩을 개발하고 있으며, 세계 각국은 ‘브레인 프로젝트’를 통해 두뇌 시뮬레이션 연구를 이어가고 있다. 미래학자 레이 커즈와일(Ray Kurzweil)은 “2045년이면 인간의 뇌와 기계는 연결될 것”이라 전망한 바 있다. 이는 곧, <미키 17> 속 상상이 머나먼 공상이 아니라 현실의 뉴스로 다가올 수 있음을 시사한다.

우주 개척의 동반자, AI 반도체

위에서도 언급했듯, <미키17>의 또 다른 무대는 얼음 행성 ‘니플하임’이다. 니플하임의 개척은 현실의 화성 탐사와 맞닿아 있다. 인류는 이곳에 식민지를 건설하려 하지만, 가혹한 환경 속에서 살아남기 위해 복제인간을 소모품처럼 투입한다. 현실에서도 인류가 화성이나 달에 정착하기 위해서는 먼저 로봇과 AI가 첨병이 되어야 한다.

실제로 NASA의 화성 탐사 로버 ‘퍼서비어런스(Perseverance)’는 방사선에 강한 프로세서와 메모리, 광학센서, 머신러닝 알고리즘 등을 탑재해 로버의 상태를 스스로 점검하고 장애물을 피해 탐사할 수 있다. 지구와 달 사이에는 통신 지연이 몇 초에 불과하지만, 화성이나 더 먼 행성과의 통신은 최대 수십 분까지 걸리기 때문에, 로봇이 스스로 상황을 인식하고 판단해야 한다. 앞으로 우주 정착 과정에서 필수적인 산소 생산, 거주지 건설, 자원 채취와 같은 핵심 과제를 수행하는데 있어 반도체의 중요성은 계속 커질 것이다.

영화 속 개념과 현실 기술의 대응

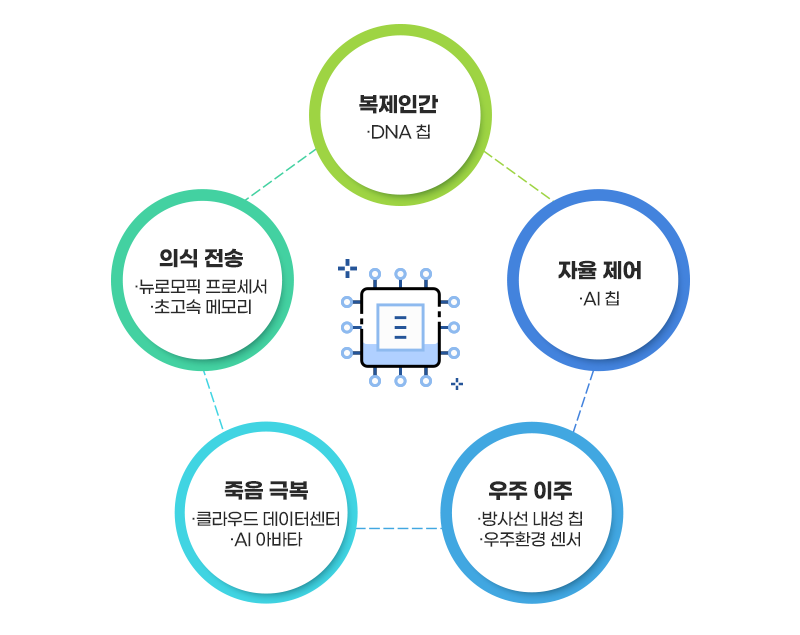

영화 <미키 17>의 공상과학적 설정은 얼핏 허구처럼 보이지만, 오늘날 반도체, IT, 바이오 산업이 직면한 과제와 절묘하게 겹친다. 복제인간부터 의식 전송, 죽음 극복, 우주 이주, 그리고 자율 제어에 이르기까지. 영화 속 상상이 실제 기술 연구와 맞닿아 있는 지점을 짚어보자.

복제인간 – DNA 칩

단순히 세포를 복제하는 수준으로는 ‘나’라는 존재를 재현하기 어렵다. 복제인간을 가능하게 하려면 방대한 유전자 정보를 빠르게 해독하고 정밀하게 제어해야 한다. 이 과정에서 활용되는 것이 바로 DNA 칩이다. 이 칩은 DNA 데이터를 빠르게 처리해 특정 유전자를 편집하거나 원하는 방식으로 세포를 배양할 수 있게 돕는다. 이러한 기술은 맞춤형 세포 배양, 인공 장기 제작, 유전자 치료 연구의 기반이 되고 있다. 아직 ‘복제인간’은 현실에서 불가능하지만, 개인 맞춤형 의료와 합성생물학은 반도체 기술 덕분에 빠르게 진전되고 있다.

의식 전송 – 뉴로모픽 프로세서, 초고속 메모리

의식을 다른 몸이나 기계로 옮기려면 뇌 속에서 발생하는 신호를 디지털화해야 한다. 이때 주목받는 기술이 뉴로모픽 프로세서와 초고속 메모리다. 뉴로모픽 프로세서는 인간 뇌의 신경망 구조를 모방해 기존 CPU나 GPU보다 훨씬 적은 에너지로 학습·연산을 수행하며, HBM이나 GDDR 같은 초고속 메모리는 방대한 신경 신호와 기억 데이터를 지연 없이 전송할 수 있는 기반을 제공한다.

죽음 극복 – 클라우드 데이터센터, AI 아바타

죽음을 극복한다는 발상은 곧 ‘나’라는 존재를 데이터로 저장해 사라지지 않게 하는 것이다. 오늘날 클라우드 데이터센터는 이미 인류가 생산하는 방대한 디지털 정보를 보관하고 있다. 여기에 AI 아바타 기술이 접목되면, 단순한 기록 저장을 넘어 개인의 말투나 행동까지 재현할 수 있다. 즉, 디지털 세계에서 ‘나’라는 존재가 다시 살아 움직이는 셈이다. 실제로 일부 국가에서는 고인의 목소리와 대화 패턴을 학습한 ‘메모리얼 AI’ 서비스가 등장하기도 했다. 완전한 ‘불멸’은 아니지만, 죽음을 초월한 디지털 존재의 서막이 열리고 있는 셈이다.

우주 이주 – 방사선 내성 칩, 우주환경 센서

인류가 지구를 넘어 다른 행성에서 정착하기 위해서는 무엇보다 극한 우주 환경을 견뎌야 한다. 이때 필요한 것이 방사선 내성 칩(Rad-Hard Chip)이다. 우주 공간에서는 지구보다 훨씬 강한 방사선이 쏟아지며, 일반 반도체는 우주 방사선에 취약하다. 방사선 내성 칩은 이러한 환경에서도 안정적으로 작동해 우주선의 제어 시스템과 주요 인프라를 지탱한다. 또한 우주환경 센서는 대기 조성, 온도, 자원 상태를 실시간으로 감지해 인간이 정착할 수 있는 환경을 만드는 데 기여한다.

자율 제어 – AI 칩

우주 탐사에서는 지구와의 거리가 멀어 통신 지연이 길어질 수밖에 없다. 따라서 탐사 로봇은 인간의 개입 없이 스스로 상황을 분석하고 즉각적으로 판단할 수 있는 자율 제어 능력이 필요하다. 이를 가능케 하는 것이 바로 AI 칩이다. AI 칩은 복잡한 인공지능 연산을 빠르게 처리하고, 현장에서 실시간으로 데이터를 분석해 즉각적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 덕분에 탐사 로봇과 우주선은 인간의 지시를 기다리지 않고 탐험, 자원 채취, 기지 건설 같은 임무를 수행할 수 있다.

상상이 기술의 엔진이 될 때

과거를 돌아보면 SF 책이나 영화는 종종 기술 로드맵을 앞서 그려왔다. <스타트렉>의 ‘커뮤니케이터’는 휴대폰이 되었고, <2001 스페이스 오디세이>의 ‘HAL 9000’은 인공지능 연구에 영감을 주었다. 마인드 업로딩 기술은 조금씩 연구가 진전되고 있으며, 뉴로모픽 칩·대규모 신경 기록·연산 인프라는 더 이상 막연한 상상이나 공상만은 아님을 보여준다. 다만 불멸과 같은 급진적인 주제는 여전히 윤리적인 문제나 법의 교차점에 있다.

그럼에도 분명한 건, 이 모든 접점에 데이터를 저장하고, 감각을 디지털화하며, 자율 기계를 움직이고, 혹독한 우주를 버티게 하는 도구로서 반도체가 있다는 사실이다. 반도체는 단순한 전자부품이 아니라 인간의 상상을 현실로 바꾸는 핵심 도구다. 칩 위에 기억을 저장하고, 칩 위에서 로봇이 우주를 개척하며, 칩 위에서 새로운 사회가 돌아간다.

영화 <미키17>은 묻는다. “인간은 죽음을 넘어설 수 있을까? 그 미래를 가능케 할 기술은 무엇일까?” 우리가 가진 답은 놀라울 만큼 구체적이다. 뉴로모픽 칩, DNA 칩, 우주환경 센서 그리고 거대한 데이터 인프라. 모두 반도체의 언어로 쓰인 SF를 현실로 번역하는 문법들이다.

비하인드 더 칩 시즌2, 비하인드더칩시즌2, Behind the CHIP, 비하인드더칩, 비하인드 더 칩, 지식인미나니

※ 본 칼럼은 외부 필진의 견해로, 삼성전자 DS부문의 공식 입장과 다를 수 있습니다.