[Behind the CHIP] 고성능·고용량 SSD 시장 트렌드 살펴보기

스마트폰이 아닌 컴퓨터가 우리의 가슴을 설레게 했던 시대가 있다. 바쁜 아버지를 졸라 찾아간 세진컴퓨터랜드와 용산 전자랜드에서 처음 SSD를 경험하고 느꼈던 희열을 기억한다. D램과 함께 메모리 시장을 양분하는 낸드플래시로 만들어진 데이터 저장장치 말이다.

SSD가 등장하기 전까지 우리는 저장장치의 속도와 관련해 플래터가 물리적으로 얼마나 더 빠르게 회전할 수 있으며, 얼마나 적은 소음을 구현할 수 있는지를 두고 제품의 기술력을 논하곤 했다. 일반 모델은 초당 3,600회를 회전하고, 중급형은 5,600회, 그리고 7,200회 이상을 회전하면 고급형 모델이라는 세분화된 공식 같은 이야기들이 아직도 기억에 남아있다.

이 시장을 조금 더 잘 아는, 이른바 “컴퓨터 고수” 격의 친구들은 인터페이스(마더보드와 연결된 장치 간의 연결 규격)를 이야기했다. 당시 모두가 일반적으로 사용하던 IDE(Integrated Drive Electronics) 방식이 아닌 병렬 컴퓨팅을 지원하는 SCSI(Small Computer System Interface)라는 방식으로 넘어가면 또 새로운 차원의 속도를 경험할 수 있었지만, 몇 배가 넘는 돈을 지급해야 했던 기억이 난다.

나름 세세한 기준들로 엄격히 구분되던 저장장치 시장에서 자못 세밀하고 엄격했던 그때의 그 질서들은, 2000년대를 넘어서며 조금씩 무의미한 것이 되기 시작했다. 그 배경에 있는 사건이 바로 낸드플래시로 만들어지는 저장장치, ‘SSD(Solid State Drive)’의 등장이다.

.

미성숙 기술의 시장 진입 과정

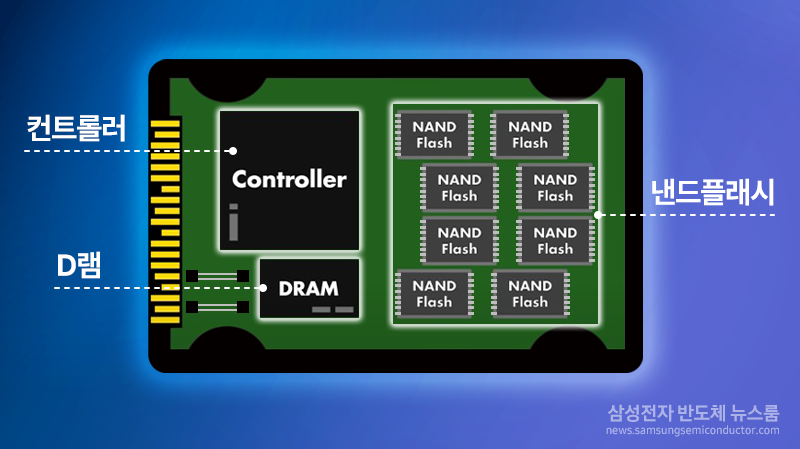

SSD는 Solid State Drive의 약자로, 디스크가 회전하지 않는 저장 장치를 뜻한다. 따라서 사실 SSD 자체가 낸드플래시를 반드시 포함하는 개념은 아니다.

실제 1970년대에 등장한 초창기의 SSD는 낸드플래시가 아닌 램을 기반으로 만들어졌다. 당시 군용 또는 항공 우주 분야에서 사용되던 램 기반의 SSD는 저장 용량에 비해 너무 고가였고, 무엇보다 휘발성 메모리인 램을 기반으로 만들어졌기 때문에 전원 공급이 끊기면 데이터를 잃어버리는 관계로 상용화하기 어려웠다.

물론 당시 게임팩 등에서 활용되던 EPROM이나 EEPROM과 같은 또 다른 반도체 기반의 저장매체가 존재했지만, 문제는 용량이었다. 이 반도체 기반의 저장매체들은 마그네틱 방식의 저장매체들에 비해 속도는 빨랐지만, 용량 확보가 극도로 어려웠던 탓에 반도체는 캐시나 메인 메모리에 주로 활용되고, 자성을 활용하는 플로피 디스크나 하드디스크는 저장매체로 양분되는 시장 환경이 만들어졌다.

그러다 1980년대가 되자 도시바(TOSHIBA)에서 낸드플래시를 개발하며, 전원이 끊겨도 저장이 가능한 반도체 기반의 저장매체를 개발할 수 있는 길이 생겼다. 인텔(Intel), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology), 샌디스크(SanDisk)와 같은 기업들도 도시바를 따라 이 거대한 시대의 흐름 속에 기회를 포착했다. 이처럼 당시에는 미국과 일본의 반도체 기업들이 미래를 이끌 차세대 기술로서 SSD를 낙점하고, 패러다임 전환을 준비하였다.

머지않아 삼성전자를 비롯한 대한민국의 반도체 기업들이 함께 이 SSD 시장에 진입하였고, 마침내 반도체 기반의 저장장치들이 시장 점유율을 본격적으로 끌어올리기 시작했다.

마그네틱 디스크를 물리적으로 회전시키고, 마그네틱 헤드를 통해 데이터를 읽고 쓰는 하드디스크와 다르게, 전자의 입출입을 통해 저장하는 낸드플래시에서는 회전 등을 위한 물리적 장치가 필요 없었다. 그 덕분에 고속 회전에서 발생했던 소음 문제도 완벽히 사라졌다. 이와 같은 장점들과 함께 SSD는 시스템의 물리적 무게와 부피 저감을 가능하게 해주었으며, 무엇보다 하드디스크에 비해 더 강력한 성능을 제공하며, 시장은 천천히 SSD를 중심으로 개편되어 갔다.

여기서 복기해 볼 한 가지 포인트는 서버 시장에서는 여전히 HDD가 선호되었다는 점이다. SSD가 컨슈머 시장을 완벽히 점령한 이후에도 서버 시장에서는 HDD 기반 저장장치가 주류였다. 컨슈머 시장보다 고성능이 중요한 서버, 데이터 시장에서 HDD가 선호되었던 이유는 하드디스크와 SSD의 세대 전환기에 나타났던 이 미성숙 기술의 시장 진입 과정을 이해할 필요가 있다.

.

낸드플래시로의 슈퍼 이끌림

이들이 최초로 시장 진입을 노리던 이때, 일각에서는 낸드플래시의 미래에 회의론을 제기하는 일들이 많았다.

기본적으로 상용화 초기 이 낸드플래시 기반의 SSD는 하드디스크에 비해 비싼 가격과 쓰고 지우는 용량에 제한이 있다는 점 때문에 초기 시장 진입에 큰 장애물로 작용했다. 때문에 데이터의 안정적인 보관이 그 어느 영역보다 중요한 서버 시장에서는 SSD가 활용되지 못했다.

여기에 최초의 시장 진입을 용이하게 하기 위해 SSD는 하드디스크의 인터페이스를 그대로 활용했다. 이러한 이유로 SSD가 가진 속도의 장점이 일부 상쇄되었고, 대단히 빠르지도 않은데 가격만 비싼 기술처럼 인식되기도 했다. 하지만 *웨어 레벨링의 적용, 캐싱 메커니즘과 컨트롤러 기술의 발전, 여기에 PCIe와 NVMe와 같은 고성능 인터페이스의 적용 등을 통해 낸드플래시는 하드디스크와 차별화된 성능을 온전히 증명할 수 있게 되었고, 점차 시장의 주류 기술로 진입하게 된다.

*웨어 레벨링(Wear Leveling): 모든 셀이 고루 사용되도록 하여 SSD의 수명을 연장시키는 기술

그렇게 SSD의 시대가 도래하고, 기업 간의 경쟁은 더 높은 용량을 갖는 낸드플래시를 더 싸게 제조하는 방법으로 옮겨가게 되었다. 이 단계에서 저장 용량의 상승을 가져온 획기적인 두 가지 방향의 진화가 있었다. 3D 낸드(V낸드)와 멀티 레벨 셀(Multi Level Cell)이 그것이다.

메모리 용량은 결국 동일한 공간 안에 더 많은 메모리 셀을 집적하는 과정이다. 작은 방 속에 어떻게든 많은 메모리 셀을 넣는가에 몰두하던 낸드 업계는 셀을 수직으로 쌓아 올리는 3D 낸드를 등장시키며, 동일 면적에서 셀 공간을 기하급수적으로 증대시킬 수 있었다. 그리고 이 3D 낸드와 함께 저장공간의 비약적인 증대를 가져왔던 또 하나의 중요한 진화가 멀티 레벨 셀로의 진화이다.

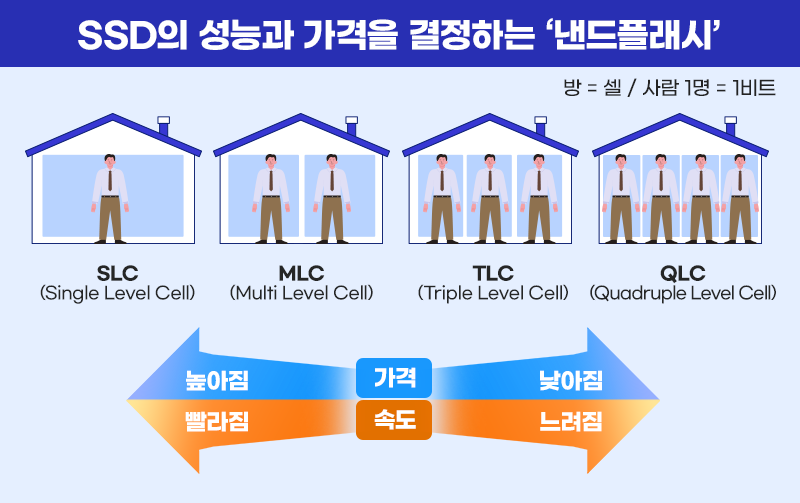

낸드플래시에서 데이터는 셀 안에 들어있는 전하의 양을 통해 기록된다. 셀 안의 전하가 비어 있으면 1, 꽉 차 있으면 0과 같은 식으로 전하의 양을 통해 상태를 두 가지로 구분해 데이터를 저장했던 것이 초창기 낸드플래시의 기록 방식이다.

멀티 레벨 셀(MLC)은 싱글 레벨 셀(SLC)의 두 가지 상태(0과 1)를 네 가지 상태(00, 01, 10, 11)로 늘려 용량을 두 배로 증가시킨 기술이다. 물론 용량 증가는 속도 저하와 수명 감소를 수반한다. 따라서 멀티 레벨 셀 기술의 성공은 단순히 셀을 네 가지 상태로 나누어 용량을 증대시켰다기보다는 상용화에 충분한 수준의 내구성, 수명, 속도의 개선 등을 갖추었다는 것에 가깝다. 이는 웨어 레벨링과, 캐싱 메커니즘, 그리고 컨트롤러의 발전 등이 트리플, 쿼드 등을 포함하는 멀티 레벨 셀로의 진화 과정을 이해하기 위해 반드시 고려되어야 한다.

이후 3D 낸드와 멀티 레벨 셀 기술은 발전에 발전을 거듭하였다. 전하 컨트롤 기술 역시 비약적으로 발전하며 싱글 레벨 셀(SLC)에서 멀티 레벨 셀(MLC)로 다시 트리플 레벨 셀(TLC)에서 쿼드러플 레벨 셀(QLC)로 진화하며 이제 하나의 셀 안에서 무려 16개의 상태를 구분하는 시대를 맞이했다.

재미있는 것은 그렇게 되면서 이제 하드디스크 용량보다 오히려 SSD 용량이 더 커지는, 이른바 기술 분기점이 만들어지고 있다는 것이다.

.

eSSD, 최후의 영역

서버, 데이터센터 시장은 특히 AI 시대의 도래와 함께 초고용량 솔루션에 대한 소구가 더욱 커지고 있다. 이러한 배경 속에 낸드플래시는 초고용량의 장점마저 그들의 것으로 만들며, 하드디스크가 마지막까지 사수하던 서버 데이터센터 시장의 초고용량 섹터까지 추가적인 외연을 확장해 가고 있다.

하드디스크 진영의 초고용량 서버용 솔루션은 주로 20테라바이트급의 솔루션들이다. 하드디스크는 30테라바이트급이 최고 사양임에 비해, SSD 진영은 32테라바이트급의 솔루션들을 앞세워 고성능 컴퓨팅 및 AI 시장을 빠르게 선점하고 있다.

속도의 SSD, 고용량의 HDD라는 공식이 깨지고, SSD 용량이 하드디스크 용량을 넘어서는, 90년대에는 상상하기 어려웠던 역전의 세계가 시장에 펼쳐지고 있는 것이다.

마침내 낸드플래시가 컨슈머 시장을 넘어 최후의 영역인 초고용량 서버, 데이터센터 시장까지 점령해 나가고 있는 지금, 새롭게 만들어지고 있는 AI 관련 수요들을 완벽히 흡수하며 상승 사이클로 진입한 낸드 시장의 모습이 반갑게 느껴진다.

물론 반대편에서 제기되고 있는 AI 고점론과, 공급 과잉에 대한 우려도 냉정히 들여다볼 시기이다. PC와 모바일을 비롯한 컨슈머 시장은 제조기업들이 미리 축적한 재고들이 소진되는 시간이 필요하고, 메모리 업계의 경쟁도 거세다.

하지만 초고층 낸드플래시의 등장과 저온 식각의 기술과 같은 신기술 도입을 통해 선두 기업들 역시 꾸준히 기술 장벽을 세워가고 있는 지금. AI 시대의 상승 동력들을 낸드플래시 시장이 향유해가는 모습 속에서 낸드플래시의 미래에 대해 더 큰 확신을 갖게 된다.

하이퍼스케일러들의 캐펙스(자본적 투자) 확장 기조가 유지되고 있고, AI 가속기 기업의 주력 제품이 출시될 2025년 1분기 말을 기점으로 추가적인 상승 동력이 이 낸드플래시 시장에 이어지게 될 것으로 예상된다.

조금씩 전해지고 있는 상승의 온기들이 오랜 시간 이어지길. GPU 혹은 연산 가속기만을 AI 시대의 주인공으로 여기는 요즘이지만. 메모리 반도체 역시 이 새로운 시대의 주인공 중 하나라는 인식이 통용되는 2025년을 기대해 본다.

.

※ 본 칼럼은 외부 필진의 견해로, 삼성전자 DS부문의 공식 입장과 다를 수 있습니다.